Merck Kalenderblätter

Resonanzboden des Künstlerischen

Anmerkungen zu den Fotografien von Mirko Krizanovic

Roland Held

„Als ob ich nicht da wäre“ – so wünscht sich der Fotograf Mirko Krizanovic den Eindruck seiner Bilder auf den Betrachter. Wie ist der Satz, der vom üblichen, betont individualisierten Künstler-Selbstbewußtsein, vom Nimbus der persönlichen Handschrift eines Kunstwerks so lapidar abweicht, zu verstehen? Krizanovics Thema ist der Mensch. Und durchweg der Mensch, egal ob im geschäftigen, dem Flanieren und Einkaufen ergebenen Passantengedränge einer deutschen Großstadt, in einem weltabgeschiedenen buddhistischen Kloster Innerasiens oder in einem Lager, wo die Vertriebenen, Entrechteten, Verwundeten eines kriegsgeschüttelten afrikanischen Staates sich stauen. Unter allen Umständen wünscht dieser Fotograf den lebenden Gegenstand seines Interesses so zu belassen, wie er ist. Seine Aufgabe ist nicht das Provozieren oder Arrangieren. Sie besteht vielmehr im stillen, geduldigen Warten auf den richtigen Moment, da seiner Linse sich – flüchtig, extrem kurzzeitig meist – jene Szene bietet, die das Charakteristische einer übergeordneten Sachlage unverstellt, aussagekräftig und „fokussiert“ verkörpert. Der Moment käme nie, wenn der Fotograf seinen Modellen aus der Realwelt als aggressiver Voyeur erschiene, als visueller Parasit. Mißtrauen muß sich verwandelt haben zumindest in Duldung, wenn nicht gar Vertrauen, damit die von Krizanovic angestrebte (und für seine besten Aufnahmen so typische) Direktheit, ja Intimität zustandekommt. Speziell der Umgang mit anderen Kulturen erfordert ein ausgeprägtes Taktgefühl. Ein Eindringling wird kaum etwas Eindringliches mit der Kamera leisten.

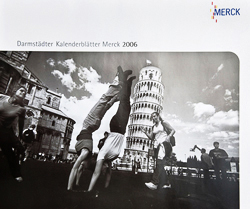

Und Eindringliches sollte ein Bildjournalist abliefern, will er ein Publikum erreichen in Zeiten einer medialen Bilderflut, deren Informations- und Reflexionswert zunehmend den kürzeren zieht gegenüber dem Sensationswert. „Bilder vermögen zur Sensation zu werden. Der Bildreporter aber hat dafür zu sorgen, daß „Sensationen zu Bildern werden“, mahnt Walter Koschatzky in seiner „Kunst der Photographie“. Mit dem Titel des Referenzbuchs wäre denn auch angedeutet, wie Mirko Krizanovic die Eindringlichkeit seiner Aufnahmen glückt. Wie aktuell, wie anrührend, amüsant oder aufwühlend sie immer sein mögen – letztlich sind es ihre künstlerisch-formalen Qualitäten, dank derer sie unsere Aufmerksamkeit nachhaltig besetzen. Das beginnt schon mit der Beschränkung des Fotografen auf Schwarz und Weiß und die dazwischenliegenden Graustufen: eine Abstraktionsentscheidung, die, je nach dem, Nüchternes zu suggerieren vermag oder Magisches. Es ist das Gegenlicht, milchig gefiltert durch verschachtelte Innenwände und Dach, was den Basar in Kundus und seine mit selektiver Schärfe erfaßten Besucher für uns nochmals zu einem Ort von Tausend-und-eine-Nacht-Träumen werden läßt. Obwohl wir wissen, daß Afghanistan noch lange kein befriedetes, prosperierendes Land ist. Mirko Krizanovic hat es im letzten Jahr bereist, und keineswegs nur die zivilen, „gesicherten“ Plätze. So, wie er während der vergangenen anderthalb Jahrzehnte vielfach in den vom Bürgerkrieg zerrissenen Nachfolgestaaten Jugoslawiens unterwegs war und in den von eigenen Krisen und Anpassungsproblemen behafteten Republiken der ehemaligen Sowjetunion. Gleichwohl sucht er, im Gegensatz zu berühmten „Kamerasoldaten“-Kollegen von Robert Capa bis James Nachtwey, nicht die Gefahr. Seine Fotografien überzeugen auch ohne den Geruch von Blut oder Angstschweiß. Was an ihnen humanistisch engagiert ist, entzündet sich oft an ganz undramatischem Anlaß, wie die Zwölfer-Auswahl der Kalenderblätter Merck für das Jahr 2006 zeigt. Zwei Beispiele: die gelassene, gleichwohl blitzwache Freundlichkeit, mit der die beiden ihre Waren auf dem Kopf tragenden Händlerinnen aus Freetown, Sierra Leone, miteinander umgehen; die Fürsorglichkeit, mit der die Frau im Reisebus nach Casablanca die Henna-tätowierte Hand auf dem Kopf ihres schlafenden Kindes ruhen läßt. Beide male hat der Fotograf sein Motiv durch die Wahl des Ausschnitts konzentriert. Man beachte in dem Zusammenhang freilich, wie viel Aussage jeweils über die Hände und Augen, über die Richtung von Gesten und Blicken transportiert wird! Kleine Dinge nur, die trotzdem kommentarlos auf der ganzen Welt verstanden werden dürften…

Das zuletzt angesprochene Bild mit seinem Kontrast von traditionell berberisch gewandeter Mutter und Kind, das in westlich-poppig bedruckter Hose und Hemd steckt, leitet über zu einer fotokünstlerischen Strategie, die Mirko Krizanovic gerne verwendet: dem inhaltlichen Kontrast. Wir alle wissen, was die Schwarzweiß-Fotografie aus dem Kontrast von Hell und Dunkel, Scharf und Verschwommen herauszuholen vermag. Meisterhaft macht Krizanovic Gebrauch davon. Etwa bei dem dynamisch ins Schwarz der Bühne vorpreschenden argentinischen Tangotänzer-Paar oder bei der deutschen Schornsteinfegerin, die sich wie ein Scherenschnitt vom Himmel über schrägem Hausdach abhebt. Manchmal aber ist bereits der in den Objekten selber steckende (von ihrer kulturellen, zeitlichen oder sonstigen Herkunft rührende) Kontrast Indiz für heterogene, aufeinanderprallende Lebenswelten. So bedarf es zu der wellblechgedeckten Schießbude in Havanna, der noblen Arkaden-Architektur aufgepropft wie ein ästhetischer Furunkel, keiner weiteren Worte, um uns sowohl die Buntheit des karibischen Kommunismus wie auch die wirtschaftliche Misere Kubas faßlich zu machen. Anderswo konfrontiert der Fotograf unterschiedliche Wirklichkeits- und Anspruchsebenen zu Bild-Pointen, die durchaus mal schmunzeln lassen, wie bei der Begegnung von Bronzestatue auf Sockel und Mensch auf Koffer vor der Federal Hall in Washington. Oder wie beim Bild-im-Bild-Motiv der Renovierungsarbeiten vor einer Ausstellung des Barockmalers Guido Reni in der Frankfurter Kunsthalle Schirn – höchst konträre Auffassungen von dem, was unter zunftgerechter Malerei zu verstehen sei, sind da ineins verklammert!

Es bedarf nicht nur der Mischung aus Intuition, Erfahrung und jenem unerläßlichen Quäntchen schierem Glück, um als Bildjournalist zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Kamera-Einstellung zuwegezubringen. Damit aussagekräftige Fotografien zustandekommen, bedarf es auch einer besonderen inneren Einstellung des Fotografen. „Ich bin oft anderswohin gegangen als die Kollegen“, resümiert Mirko Krizanovic und spielt damit nicht auf seine Fernreisen an. Er redet vom Erwandern und Austesten unterschiedlicher Standorte. Ein Ergebnis ist die Aufnahme des Akrobaten Philippe Petit beim Drahtseilakt am Frankfurter Dom 1994, erspäht aber nicht vom nördlichen, sondern – per Teleobjektiv – vom südlichen Mainufer. Übrigens Krizanovics erste Arbeit als freier Fotograf, nach acht Jahren Arbeit für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wo Barbara Klemm und Wolfgang Haut den Jüngeren mit Solidarität und wertvollen Hinweisen förderten. Das Bild des Drahtseilkünstlers erweist Mirko Krizanovic ein weiteres mal als formal bedachtsamen Foto-Künstler: die zunächst extrem ungleichgewichtige Komposition setzt den zerbrechlichen Winzling als Gegenpart zum mächtigen Bauwerk, profitiert aber von den schräg nach unten verspannten Stabilisierungsseilen, deren Spitzwinkel den mittelalterlichen Türmchen und Fialen antwortet. „Man kann nicht ins Blaue hinein komponieren, es gehört eine Notwendigkeit dazu, und man kann auch nicht Inhalt und Form voneinander trennen“, bestätigt Henri Cartier-Bresson, Grandseigneur der Fotografie des 20. Jahrhunderts, Anwalt des „fruchtbaren Moments“ und auch ansonsten in seinen Ansichten zum Metier in wesentlichen Punkten einig mit Krizanovic, der, vom Jahrgang her, gut sein Enkel sein könnte. Nicht zuletzt in der Scheu davor, zu sehr ‚in Kunst’ zu machen. Im Lebenslauf des Bildjournalisten Mirko Krizanovic taucht das Wort Kunst nirgends auf. Was er an fotografischen Serien von seinen Aufträgen in In- und Ausland zwecks Auswahl und Auswertung heimbringt, sind zweifellos Dokumente aus erster Hand. Trotzdem ist der künstlerische Blick – wie wir an wenigen Beispielen analysieren konnten – unverkennbar. Man darf daher mit Recht sagen, daß das Dokumentarische im Falle Krizanovic nicht Beschränkung, sondern Resonanzboden des Künstlerischen ist.