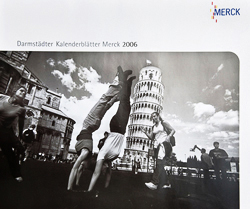

Merck Kalenderblätter

Une caisse de résonance de l’artistique

Réflexions sur les photos de Mirko Krizanovic

Roland Held

« Comme si je n’étais pas là » : telle est l’impression que le photographe Mirko Krizanovic aimerait que ses photos fassent sur le public. Quel sens donner à cette phrase lapidaire, diamétralement opposée à l’approche résolument individualiste d’un artiste conscient de sa valeur, et à l’aura qui se dégage du style personnel d’une oeuvre d’art ? Le sujet de prédilection de Krizanovic est l’individu. L’individu dans tous ses états : que ce soit dans une grande ville allemande, perdu dans une foule de passants pressés, en train de flâner ou de faire leurs achats, ou bien dans un temple bouddhiste, loin de tout, en Asie centrale, ou encore dans un camp où s’entassent des hommes et des femmes chassés de leurs terres, dépouillés de leurs droits, ou meurtris dans leur chair, dans un État d’Afrique ébranlé par la guerre. Quelle que soit la situation où se trouve son sujet, ce photographe souhaite le laisser tel qu’il est. Sa tâche ne consiste pas à provoquer ou à agencer les scènes qu’il veut photographier. Elle consiste au contraire à attendre, patiemment et en silence, l’instant adéquat, où s’offrira à son objectif – le temps d’un moment fugitif, le plus souvent extrêmement bref – la scène qui matérialisera l’aspect caractéristique d’une situation plus générale, de manière éloquente et ciblée. Or, cet instant privilégié ne s’offrirait jamais si le photo graphe donnait à ses modèles du monde réel l’impression d’être un voyeur agressif, un parasite visuel. La méfiance initiale doit d’abord Iais ser place, sinon à Ia confiance, tout au moins à la tolérance, pour que s’établisse la relation directe, voire l’intimité, recherchées par Krizanovic (et qui caractérisent ses meilleures photos). Le contact avec les cultures étrangères, en particulier, exige un maximum de tact. S’il est ressenti comme un intrus, le photographe aura du mal à tirer des images captivantes de son appareil.

Et ce sont pourtant des images captivantes que doit fournir un photo-reporter s’il veut toucher son public, à une époque où celui-ci est submergé d’images, dont la valeur informative et réflexive cède le pas à la quête du sensationnel.

« Les images ont le pouvoir de se transformer en sensationnel. La mission du photo-reporter consiste à transformer le sensationnel en photos », met en garde Walter Koschatzky dans son livre « Kunst der Photographie » (L’art de la photographie). Rien que le titre de cet ouvrage de référence donne une idée de la manière dont les images de Mirko Krizanovic réussissent à toucher le spectateur au plus profond de lui-même : qu’elles soient d’actualité, touchantes, drôles ou bouleversantes, c’est finalement grâce à leurs qualités artistiques et formelles que notre attention est durablement captivée. Premier instrument : l’utilisation exclusive du noir et blanc, avec toutes les nuances intermédiaires de gris. En ce faisant, l’artiste opte résolument pour l’abstraction, propre à suggérer soit la vérité nue, soit son aspect magique. Il y a ensuite le contrejour, filtré par l’enchevêtrement de cloisons et du toit, ce qui lui confère cet aspect laiteux propre à métamorphoser le bazar de Kunduz et ses visiteurs, photographiés avec une netteté sélective, en un songe des mille et une nuits – même si nous sommes conscients du fait que l’Afghanistan est encore loin d’être un pays pacifié et prospère. Mirko Krizanovic s’y est rendu l’année dernière, en ne limitant pas so visite aux sites civils « sécurisés ».Tout comme il s’est rendu à plusieurs reprises, durant ces quinze dernières années, dans les pays de l’ex-Yougoslavie déchirés par la guerre civile, ainsi que dans les républiques de l’ancienne Union soviétique, plongés dans leurs propres crises et confrontés à des problèmes d’adaptation. Et pourtant – contrairement à ses célèbres collègues «photographes-soldats», comme Robert Capa ou James Nachtwey – il ne va pas au-devant du danger. Ses photos sont convaincantes, même sans qu’on y respire l’odeur du sang et de la sueur de l’angoisse. L’engagement humaniste dont elles témoignent s’exprime souvent dans des scènes banales, comme l’illustrent les douze photos sélectionnées pour l’édition de 2006 du calendrier de Merck. Deux exemples : sur le marché de Freetown, en Sierra Leone, l’attitude amicale, décontractée, mais le regard vigilant, des deux femmes qui bavardent, portant leurs marchandises sur la tête ; dans un car de voyageurs, sur la route de Casablanca, la sollicitude avec laquelle la femme pose sa main tatouée au henné sur la tête de son enfant endormi. Dans ces deux cas, l’artiste a cerné son motif en se concentrant sur un détail de la scène. Mais quelle éloquence s’exprime dans les mains, les yeux, les gestes et les regards ! Des détails apparemment insignifiants, mais qui n’auront pas besoin de commentaires pour être compris dans le monde entier…

La seconde photo évoqué, avec le contraste frappant entre la mère vêtue d’un costume berbère traditionnel, et l’enfant habillé à l’occidentale, d’un pantalon et d’une chemise bariolés illustre une stratégie photo-artistique que Mirko Krizanovic affectionne : le contraste thématique. Nous savons tous ce que la photo en noir et blanc est capable de tirer du contraste entre le clair et le foncé entre le net et le flou. Krizanovic maîtrise merveilleusement cette technique. Par exemple avec le couple de danseurs de tango, qui ressortent sur le fond noir de la scène ou bien avec la silhouette de la ramoneuse qui se détache contre le ciel, au-dessus du toit en pente. Mais il arrive aussi que le contraste inhérent à l’objet même (d’origine culturelle, temporelle ou autre …) soit déjà l’indice d’univers hétérogènes qui s’affrontent les uns contre les autres. Le stand de tir recouvert de tôle ondulée a la Havane, qui se greffe sur la noble architecture de rangée d’arcades, tel un furoncle esthétique, n’a pas besoin d’autres commentaires pour nous faire appréhender à la fois le caractère bariolé du communisme dans les Caraïbes, et la misère économique de Cuba.

À un autre endroit, le photographe confronte différents niveaux de réalité et d’attente, en une pointe humoristique qui fait sourire, comme par exemple la rencontre d’une statue de bronze sur son socle et d’un homme sur une valise devant le Federal Hall, à Washington. Ou encore dans le motif de l’ « image dans l’image », qui montre des travaux de rénovation devant une exposition du peintre baroque Guido Reni dans la galerie d’art Schirn de Francfort – l’association de conceptions diamétralement opposées de ce qu’est « la peinture faite dans les règles de l’art ».

Il ne suffit pas seulement d’un mélange d’intuition, d’expérience et de ce rien de chance indispensable, pour qu’un photo-reporter déclenche son appareil juste au bon moment et juste au bon endroit. Réaliser des photos qui « parlent » au public implique aussi une approche particulière de la part du photographe. « Je suis souvent allé là où mes collègues n’allaient pas », résume Mirko Krizanovic, qui ne parle pas alors de ses voyages dans des pays lointains, mais plutôt de son habitude de se rendre dans des endroits insolites, pour en expérimenter l’effet. L’un des résultats de cette démarche est la photo du funambule Philippe Petit avançant sur son câble tendu à la cathédrale de Francfort, en 1994, photo qui n’a toutefois pas été prise sur la rive droite du Main, mais – par téléobjectif – à partir de la rive gauche. On précisera que cette photo a été le premier travail réalisé par Krizanovic en tant que photographe indépendant, après qu’il eut été employé huit ans au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung, où Barbara Klemm et Wolfgang Haut ont encouragé le jeune photographe, en l’aidant partout où ils le pouvaient, et en lui prodiguant de précieux conseils. Avec sa photo du funambule, Mirko Krizanovic se révèle être, une fois encore, un photographe artiste soucieux de la forme : semblant à première vue déséquilibrée, la composition fait apparaître une figure minuscule et fragile, qui contraste avec l’édifice puissant; mais elle profite aussi de l’oblique des câbles de stabilisation tendus vers le sol, dont l’angle aigu dialogue avec les tourelles et pinacles médiévaux de la cathédrale. « On ne compose pas gratuitement, il faut une nécessité, et l’on ne peut séparer le fond de la forme », confirme Henri Cartier-Bresson, maître de la photographie du XXe siècle, fervent défenseur de « l’instant décisif », et dont les idées sur le métier de photographe rejoignent, dans leurs grandes lignes, celles de Krizanovic alors que, par son âge, celui-ci pourrait largement être son petit-fils. L’une de ces idées est la réticence à faire « dans l’art ». Dans le curriculum vitae du photo-reporter Mirko Krizanovic, le mot « art » n’apparaît nulle part. Nul doute que les séries de photos qu’il rapporte de ses missions en Allemagne et à l’étranger, pour les sélectionner et les analyser, sont des documents pris sur le vif. Et cependant, elles sont manifestement l’expression du regard de l’artiste – comme nous l’avons montré à partir de quelques exemples. On peut donc affirmer à juste titre que, dans le cas de Krizanovic, le documentaire ne restreint pas l’artistique, mais en constitue plutôt la caisse de résonance.